|

Analyse de l'impact

-= Octobre 2002 =-

- Version 1.0 -

Sommaire

Introduction

L'IETF a commencé à acquérir une certaine inertie. L'âge des pionniers

d'Internet est terminé : de nombreux protocoles ont maintenant envahi les

noeuds et les feuilles du réseau. Certains de ces protocoles

fonctionnent dans des dispositifs spécialisés (routeurs, pare-feux,

etc.) qu'il est hors de question de remplacer, et d'autres sont intégrés

au niveau des stations, mais demeurent indéracinables car leur

fonctionnement est indispensable au réseau (ARP notamment). L'objet de

ce document est la présentation des incompatibilités entre ces

mécanismes et IPsec, incompatibilités qui sont sources de nombreux

retards de déploiement pour la sécurité de l'Internet.

Au fil de ce document, nous serons amenés à examiner

successivement les interactions entre IPsec et les

caractéristiques propres d'IP, entre IPsec et les protocoles de

transport, entre IPsec et les systèmes de résolutions

d'adresses, entre IPsec et les translateurs d'adresses et de

ports.

IPsec et IP

De nombreux protocoles envoient des données

répétitives d'un paquet à l'autre, notamment les

systèmes de diffusion d'informations (radio, webcam,

mais aussi

Router Advertisement, etc.). La distance de

Hamming (nombre de bits différents) entre les paquets

est alors réduite. Dans certains cas, cette distance

est nulle (i.e. les données avant chiffrement des

paquets sont identiques). Cela peut être fréquent avec

des protocoles se basant sur UDP ou directement sur IP.

La similitude entre paquets constitue une menace

importante pour la propriété de confidentialité

assurée par ESP. En effet, avec des chiffrements

classiques dans Z/pZ, ces similitudes sont exploitables

pour casser la clef de session plus rapidement ; et si

le temps de calcul demeure rédhibitoire, c'est-à-dire

que la communication ne pourra vraisemblablement pas être

déchiffrée pendant la durée de vie de la session, la

pérennité de la confidentialité des informations est

cependant compromise. Ainsi, si on considère deux

paquets pour lesquels les données sont identiques ou

peu différentes, sachant que les valeurs des vecteurs

d'initialisation sont explicites et que les règles de

construction du padding sont connues, les seules

données inconnues pour l'attaquant sont les textes en

clair et la clef de session. La distance entre messages

étant faible, une analyse différentielle est facilitée

(cf. §2.2 p.16 de

[ADP99]). En mode CBC, une

distance de Hamming faible entre vecteurs

d'initialisation facilite aussi une telle analyse (cf.

§1.2 de [KMS95], et §3 de

[MD98]).

Ce problème de similitudes entre données est mentionné

ici car, à défaut de constituer un problème

d'interaction au sens de l'ingénierie des protocoles,

il s'agit bien d'une interférence entre deux processus

- les données de couche supérieure et les traitements

d'IPsec - au sens de la théorie de l'information. Les

solutions sont donc à rechercher dans cette théorie.

Il s'agit principalement d'augmenter la distance de

Hamming entre paquets. Pour ce faire, plusieurs

solutions (classiques) se présentent :

IPsec soutient plusieurs positions face à la

fragmentation :

Ce comportement induit plusieurs problématiques;

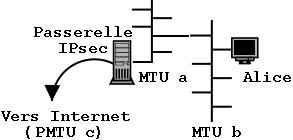

considérons le schéma suivant :

Dans ce schéma, on imagine que Alice communique avec

une machine quelconque située sur Internet. La machine

située avant l'accès à Internet est la passerelle de

sécurité IPsec. Comme les paquets émis par Alice

traversent deux réseaux de MTU différentes avant

d'arriver à la passerelle, de la fragmentation peut

advenir. Le routeur à l'interface des deux réseaux peut

en effet prendre la décision de fragmenter ou renvoyer

un message

ICMP_PMTU. Si un réseau radio et/ou un

réseau ad-hoc interviennent dans les réseaux a ou b, la

probabilité de fragmentation est élevée (l'envoi du

message ICMP_PMTU est soumis à d'autres

problématiques : voir plus bas).

En mode tunnel, cela ne pose aucun problème : IPsec

encapsule les paquets IP indépendamment du fait qu'ils

soient des fragments ou non.

En mode transport, le réassemblage des paquets est

nécessaire (cf. §3.1 de

[KA98-3] et de

[KA98-1]) avant d'appliquer la protection.

Cela pose un problème de performance et la

rentabilité est tout de suite remise en cause : le

paquet sera sans doute découpé à nouveau en fragments

pour pouvoir être envoyé sur Internet (En général, le

PMTU sur un chemin en dehors du réseau est inférieur à

celui du réseau).

Les considérations précédentes ont mis en exergue des

limitations qui sont tout à fait acceptables pour les

passerelles de sécurité : mode tunnel obligatoire. Par

ailleurs, si une fragmentation est requise

postérieurement au traitement opéré par IPsec, celle-ci

se produit dans le contexte des mécanismes classiques

d'IP et demeure totalement transparente pour IPsec (un

réassemblage a lieu à l'arrivée avant vérification par

IPsec).

En revanche, ces limitations constituent un

inconvénient majeur pour les dispositifs BITW (Bump In

The Wire) ou BITS (Bump In The Stack). Si ces

équipements travaillent en mode transport, des pertes

de performances sont à craindre, du fait du

réassemblage et de la refragmentation des paquets.

S'ils travaillent en mode tunnel, une adresse IP doit

leur être allouée - ce qui réduit la « transparence » du

dispositif -, et ils doivent informer leurs

clients que le PMTU est pour eux inférieur à celui du

lien (puisque le tunnel rajoutera de l'overhead), ou

alors ils doivent fragmenter en sortie du tunnel.

A la réception, que ce soit en mode transport ou en

mode tunnel, un réassemblage est nécessaire

en cas de fragmentation entre les systèmes mettant en

jeu IPsec.

Or, IPv4 n'impose absolument

pas de désactiver le drapeau

MORE_FRAG et de

rendre nulle la valeur du champ OFFSET à l'issue

du traitement de réassemblage (voir §3.4.1

de [KA98-2] et [KA98-3]). Cela

implique la modification de toute pile IPv4 sur

laquelle on désire implémenter IPsec, de façon à ce que

ces champs aient des valeurs avant le traitement de la

sécurité.

Par ailleurs, de par le fait que de nombreux routeurs

sur Internet prennent d'eux-mêmes la décision de

modifier le bit

DF (Don't Fragment), AH ne

protège pas ce champ, ni le

Fragmentation_Extension_Header dans le cadre d'IPv6.

La perte de fragments signifie souvent la perte des

données protégées. Dans les cas où seules

l'authentification et l'intégrité sont assurées (AH et

ESP sans chiffrement), une analyse des fragments

récupérés pourrait fournir des renseignements exploitables

par le destinataire (dans les cas graves où

l'information est vitale). En revanche, quand du

chiffrement est mis en place, certains fragments sont

critiques afin de retrouver le contexte de sécurité

(clefs, algorithmes) à appliquer pour analyser

les fragments qui ont pu arriver jusqu'à destination.

Un attaquant peut exploiter les mécanismes de

fragmentation/réassemblage pour provoquer des dénis de

service et empêcher ainsi la mise en place de nouvelles

associations de sécurité. Dans toute implémentation

d'IP, des ressources

(mémoire surtout) sont réquisitionnées afin de

conserver les fragments dans des buffers. IPsec ne fait

pas exception, et si un attaquant inonde une passerelle

de sécurité avec des fragments, ce type de déni de

service peut advenir.

En effet, déterminer si un fragment provient d'un

homologue

de confiance n'est pas évident : les informations

peuvent être incomplètes, ou l'association de sécurité

peut être en cours de création. Notamment, IKE, SIGMA,

JFK et IKEv2, utilisent UDP et envoient des messages de

taille relativement importante (supérieure à 500 octets,

taille minimale à partir de laquelle une fragmentation

est légale), et sont donc particulièrement

sensibles à cette attaque : les fragmentations

« légitimes » peuvent arriver, et les implémentations

sont donc obligées de conserver l'état de l'échange;

voir §2.4 p 5 de

[H3KP02-1], §3.1 de [Hof02].

Une solution est décrite §2.6 de

[H3KP02-2] :

si la probabilité d'être sous le feu d'une attaque est

élevée, un mécanisme doit pouvoir informer le système

de réassemblage de n'accepter que les fragments UDP

issus d'adresses pour lesquelles un cookie valide a été

reconnu. Cela implique que les messages

d'initialisation (IKE_SA_init) soient d'une

taille inférieure à 500 octets (i.e. ils ne peuvent

être fragmentés) afin de pouvoir servir un cookie aux

nouveaux arrivants.

Les modules IPsec BITS (``Bump In The Stack'') occupent

une position délicate. Ces implémentations d'IPsec

viennent s'intercaler entre les pilotes de carte réseau

et la couche IP, dans des systèmes pour lesquels les

sources de la couche IP ne sont pas disponibles ou

librement modifiables. En mode transport, l'utilisation

de tels dispositifs ne pose aucun problème de routage,

de même en mode tunnel si l'extrémité du tunnel

correspond à la destination des paquets. En revanche,

toujours en mode tunnel, si la destination finale n'est

pas l'extrémité du tunnel ou si l'hôte effectue du

multi-homing, l'emplacement de ces

modules dans la pile peut rendre difficile les décisions

d'acheminement : comment ces dispositifs pourraient-ils

prendre une décision de routage et déterminer la bonne

interface et la bonne passerelle pour acheminer le

paquet en sortie du tunnel ? Ce rôle revient plutôt à la

couche IP, mais cette dernière n'est pas sensée savoir

qu'un traitement de type tunnel a eu lieu, puisqu'il

s'agit d'un module BITS. Etablir un diagnostic peut

alors être difficile, car si la destination finale est

la machine locale ou si le couple (interface, next hop)

requis pour l'acheminement correspond à celui par

défaut, tout fonctionnera correctement ! En §15.2.B.2.b

de

[KA98-1], deux « moindres maux » pour

faire face à ce problème sont présentés :

Un autre problème d'acheminement des paquets se

pose en mode tunnel...

Sur le schéma précédent, quand Alice désire envoyer un

paquet à Bob, la passerelle de sécurité d'Alice analyse

la destination du message. La politique de sécurité

impose la création d'un SA pour toute communication

avec le domaine d'où est issu Bob... Mais comment la

passerelle détermine-t'elle les adresses IP des

passerelles du domaine de Bob, et comment choisit-elle

avec quelle passerelle établir un SA ? Il n'existe pas,

actuellement, de mécanisme permettant la découverte de

passerelles IPsec ou de résoudre la situation de

multihoming. Il est nécessaire que la passerelle

d'Alice connaisse celle de Bob. Le draft

[BKRS02] (août 2002) énonce en §3.2.2 qu'un

protocole permettant la

découverte des passerelles de sécurité est une

nécessité pour le groupe IPSP (``IP Security Policy'').

Diverses propositions apparaissent épisodiquement (elles

ont maintenant expiré), mais aucune ne semble s'imposer.

L'utilisation du ``Remote Discovery Protocol'' (RDP) de

Cisco - à ne pas confondre avec ``Cisco Discovery

Protocol'' (CDP), qui fonctionne uniquement au niveau 2

- avait été présentée lors du 52ème congrès IETF,

sans grand succès.

D'un point de vue général, les mécanismes de

confidentialité cohabitent mal avec ceux de monitoring

ou de filtrage. Les systèmes de détection d'intrusion

(IDS) voient ainsi leur utilité réduite. L'information

pertinente qu'ils peuvent renvoyer sont les éléments de

protocoles (adresses, options...) et les

caractéristiques des échanges (volume total de

communication, direction de la communication). Ces

caractéristiques mesurables peuvent cependant être

faussées, par exemple via l'utilisation du ``Traffic

Flow Confidentiality'' (TFC), qui consiste

à faire du bourrage dans les paquets avec des octets

inutiles avant chiffrement. L'utilisation conjointe

d'IPsec et de systèmes de monitoring nécessite une

évaluation des besoins (confidentialité nécessaire ?)

et une analyse du réseau (où placer les machines IPsec

et où placer les sondes ?).

Les mécanismes actifs effectuant un filtrage selon des

caractéristiques des paquets sont aussi tenus en échec.

Les pare-feux sont bien sûr les premiers acteurs

concernés; ils nécessitent l'autorisation des

protocoles AH et ESP, et l'ouverture du port 500 pour

IKE, tout cela sans pouvoir déterminer le contenu utile

du trafic ! Cela nécessite une certaine confiance; il

est donc plus judicieux de combiner le firewall et la

passerelle de sécurité, ou de le placer après la sortie

du tunnel (une fois la tâche d'IPsec accomplie). Il

existe cependant d'autres mécanismes actifs dont on

peut ignorer l'existence jusqu'au moment où l'incident

survient : ponts (bridges) et autres systèmes assurant

la transition entre plusieurs réseaux gérés par des

opérateurs différents. Notamment, dans le cadre d'un

accès à Internet, les messages ICMP

Fragmentation

Needed sont souvent bloqués par les FAI, et il est

alors nécessaire de fixer le Maximum Segment

Size (MSS) de TCP par rapport à la MTU. De la même

manière, une adaptation de la taille des paquets est

nécessaire quand un routeur fait la transition entre

une interface IP/802.3 et une interface IP/PPPOE/802.3.

Ces traitements peuvent affecter les preuves

d'intégrité d'IPsec (cf. [Bou02]).

On pourrait objecter à l'utilisation d'un firewall les

capacités de filtrage d'IPsec, plus précisemment les

SAD ``Traffic Selectors''. Malheureusement, ce système

fait preuve d'un comportement peu cohérent (voir plus

bas).

ICMP est un protocole essentiel pour le fonctionnement

des protocoles ou des applications qui s'appuient sur

IP. En acheminant une description sommaire des erreurs

rencontrées sur le réseau, il permet d'obtenir des

informations importantes sur cette boîte noire (et peu

bavarde) qu'est le réseau IP. Malheureusement, le

[Pos81-1], qui décrit ICMP, est relativement

ancien et n'a absolument pas été conçu dans un contexte

de sécurité. Certaines fonctionnalités de ICMP semblent

compatibles avec IPsec, plus précisément toutes celles

qui impliquent un échange entre deux hôtes :

(ECHO,ECHO_REPLY) et

(TIMESTAMP,TIMESTAMP_REPLY). Les messages

INFORMATION_REQUEST et INFORMATION_REPLY

peuvent être protégés dans le cas d'une communication

d'hôte à hôte, mais aucune méthode standard n'existe

(la nature de cet échange proscrit l'usage d'un AS

classique). Une variante de INFORMATION_REQUEST

est l'interrogation du réseau, qui ne peut être

sécurisée par des moyens standardisés (la réponse reste

un message d'hôte à hôte, et peut être protégée).

Tous les messages pouvant être générés en un point

quelconque du réseau ont une compatibilité faible avec

IPsec : DESTINATION_UNREACHABLE,

SOURCE_QUENCH, REDIRECT,

TIME_EXCEEDED, PARAMETER_PROBLEM;

compatibilité faible, car seul un système ayant la

possibilité de partager un SA avec le destinataire

peut envoyer de façon sécurisée ces messages. Cela

implique, d'un point de vue général, qu'il est

impossible de faire confiance aux routeurs

intermédiaires sur lesquels transitent les paquets

protégés (cela nécessiterait une PKI à laquelle

souscriraient les routeurs intermédiaires : absurde et

dangereux à grande échelle pour le pouvoir que cela

donnerait au maître d'une telle PKI). L'usage du

routage de source pourrait peut être permettre de

déterminer si un routeur a légitimité pour

envoyer un paquet ICMP, mais cela ne prouvera pas

pour autant son honnêteté. En effet, les 64 bits

d'informations obligatoires (en plus de l'en-tête IP)

que ICMP doit retourner sont insuffisants pour prouver

cette légitimité : cela correspond aux informations

suivantes dans les protocoles AH et ESP :

0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Next Header | Payload Len | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | RESERVED | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Security Parameters Index | | (SPI) | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Security Parameters Index | | (SPI) | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Sequence Number | | | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Parmi ces informations, le SPI apporte un renseignement

intéressant. Cependant, il est insuffisant pour

déterminer l'hôte à qui acheminer le message si IPsec

est utilisé sur une passerelle de sécurité, ou pour

acheminer au bon protocole de niveau transport (par

exemple, pour un message

DESTINATION_UNREACHABLE de type

PORT_UNREACHABLE). Si ESP est utilisé, une table

de correspondance peut associer les adresses sources

des paquets qui ont été récemment émis dans le tunnel

et le numéro de séquence avec lequel ils ont été

envoyés (le numéro de séquence n'est pas chiffré par

ESP). Cela permet de retrouver l'émetteur interne du

paquet problématique. Cependant, encore une fois, tout

cela ne prouve pas la « bonne foi » du routeur

émetteur du message.

[KA98-1], §6 suggère, en l'absence de preuve

d'authentification, d'ignorer les messages ICMP autres

que REDIRECT et ICMP_PMTU, qui sont

critiques au fonctionnement. Dans tous les cas, les

politiques de sécurité locales doivent permettre

l'interdiction/l'autorisation par type de message ICMP.

En l'absence de mécanismes de substitutions à ces

messages de ICMP, cette stratégie semble la meilleure,

bien qu'elle ouvre la porte à des dénis de service

relativement simples à mettre en oeuvre (redirection

illicite ou réduction extrême de la bande passante).

Curieusement, le traitement spécifique de

ICMP_PTMU fait l'objet d'un développement

important dans le §6.1.2 de [KA98-1], alors

que plus de

précisions auraient aussi été bienvenues sur le message

REDIRECT.

Des stratégies identiques peuvent

cependant être définies pour ces deux messages. Si la passerelle

peut déterminer la source du paquet problématique, ou

réduire les sources potentielles (``possible

originating hosts'') à un nombre *raisonnable*

(``manageable number''), elle doit relayer les

messages ICMP directement. Sinon, elle mémorise

l'information et la relaye à la prochaine source qui

utilise l'AS en question dans les conditions fautives

(MTU du paquet trop importante, etc.). Cela implique de

recalculer le PMTU renvoyé à la source en fonction de

l'overhead occupé par l'encapsulation par IPsec en mode

tunnel. Par conséquent, les messages ICMP arrivant du

tunnel déclenchent la construction de nouveaux messages

ICMP. Ces mesures « frôlent » les limites

imposées dans

le §1 de [Pos81-1] : Un message ICMP ne doit

pas être envoyé à propos d'un message ICMP; de

plus la granularité des messages peut varier suivant la

nature des implémentations (BITS, BITW, native, etc.),

et un mécanisme doit définir une durée de vie sur les

informations mémorisées (afin que le PMTU ne reste pas

figé dans le temps).

Indépendamment d'IPsec, une mise à jour globale de ICMP

s'impose, notamment en ce qui concerne les 64 bits de

données transportés, issus du paquet original : dans le

RFC, cette quantité de données est exacte, alors que

dans la réalité, elle est considérée comme un minimum.

Il est donc très classique de trouver des messages ICMP

avec 96 bits de données ou plus. Ces informations

supplémentaires (si elles ne sont pas chiffrées)

peuvent soulager IPsec pour les

traitements de ICMP (§15.3.1.B.3.1 de

[KA98-1]. Malheureusement, il n'est

pas vraisemblable de faire évoluer toutes les

implémentations actuelles de ICMP, étant donné le

nombre de machines impliquées. L'apparition de

passerelles avec des comportements spécifiques est

donc à envisager.

[FS00] présente le problème comme

insoluble, compte tenu du travail de mise à jour à

effectuer, et de l'échelle des interactions.

Comme cela a été évoqué précédemment, de nombreux

traitements sont susceptibles de modifier les paquets

sur le réseau, ce qui limite l'intérêt des preuves

d'intégrité, notamment celle apportée par AH, bien que

le

[KA98-2] classe très clairement les

champs de IP en mutable, immutable,

predictable. Avec le développement de nouveaux

types de traitements ou de nouvelles options pour IPv4,

des incidents sont envisageables. Cela s'est notamment

produit avec l'ajout de la notification explicite

d'engorgement (ECN - [3168]) : le §9.2

(``IPsec Tunnels'') de ce RFC décrit une quantité non

négligeable de modifications à apporter à IPsec,

notamment au traitement des entêtes, aux bases

d'associations de sécurité, aux bases de politiques de

sécurité, aux protocoles de négociations, au mode

tunnel, etc. Le sujet étant particulièrement pointu et

l'adoption de ECN semblant des plus aléatoires (voir le

paragraphe sur ECN dans Documentation/Configure.help

des sources du noyau linux), il n'en sera pas plus

question ici.

IPsec et la Couche Transport

De nombreuses confusions réapparaissent à intervalles

réguliers sur les listes liées à IPsec (ipsec,

freeswan, ipsp, etc.) entre les différents filtrages

opérés par IPsec. Il convient de distinguer :

SCTP

[SCTP00] est un protocole de

transport fiable conçu pour

fonctionner sur des réseaux de type paquets, et

notamment sur IP. Il est prévu de l'utiliser

principalement, mais pas exhaustivement, dans les

réseaux de téléphonie publique commutés (PSTN).

La caractéristique de SCTP qui pose problème peut se

présenter aussi dans les futurs protocoles de

transport : les sessions SCTP associent un groupe

d'émetteurs à un groupe de destinataires.

Cela a deux conséquences sur les traitements opérés par

IPsec (cf.

[BIKS02]) :

Avec le développement des réseaux IP, de nombreux

protocoles sont destinées à naître, avec des

caractéristiques au moins aussi complexes que celles

de SCTP.

Malheureusement, il est difficile d'anticiper sur ces

développements. L'évolution de la technologie IP a

déjà longtemps été considérée comme surprenante.

SIP est un protocole de signalisation pour les

conférences, la téléphonie, la messagerie instantanée,

la signalisation de présence ou d'événements (

[Ros02]). Les interactions entre SIP et IPsec

ne sont pas spécifiques à SIP, i.e. des interactions

similaires se produisent avec d'autres protocoles,

comme DNS, NFS... Cependant, SIP est particulièrement

touché, pour des raisons de performances. Le groupe SIP

étant très actif et surtout très productif, il est

probable que tout un ensemble de documents viendront

préciser les comportements de sécurité liant SIP à

IPsec (cf. thread du 26 Septembre 2002 sur la liste

IPsec : ``Protocol and port fields in selectors'',

[Kry02]).

Le point à problème concerne les sélecteurs de trafic

dont il a été question plus haut. SIP emploie le même

numéro de port pour son trafic, que celui-ci soit un

port UDP, TCP ou SCTP; et l'usage de ces trois

protocoles se fera de façon non-déterministe (au

contraire de l'utilisation de UDP ou TCP pour le DNS)

et intensive. Créer un sélecteur de trafic pour chaque

protocole de transport pose alors des problèmes

importants de performances (Les proxy SIP doivent

pouvoir supporter des charges très importantes de

trafic). De plus, l'arrivée de nouveaux protocoles de

transport tels que DCP (Datagram Control Protocol),

etc., rendent nécessaire la recherche d'une réponse

systématique à la question des SA

mono-port/multi-protocoles.

Comme il a été précisé plus haut (cf. « Les Sélecteurs

de Trafic »), seules certaines implémentations

permettent de construire des sélections de ce type.

TCP est une source réelle de challenges

d'interopérabilité pour de nombreux systèmes

fonctionnant avec IP. Le reproche principal qui est

fait à TCP est la méthode de calcul de son checksum :

Extrait de

[Pos81-2] :

The checksum also covers a 96 bit pseudo header conceptually

prefixed to the TCP header. This pseudo header contains the Source

Address, the Destination Address, the Protocol, and TCP length.

This gives the TCP protection against misrouted segments. This

information is carried in the Internet Protocol and is transferred

across the TCP/Network interface in the arguments or results of

calls by the TCP on the IP.

En d'autres termes, le checksum de TCP incorpore des

données caractéristiques de la couche IP de l'émetteur

et du récepteur. Voici le détail des pseudo-entêtes en

IPv4 et en IPv6 (

[DH98]).

+--------+--------+--------+--------+ | Source Address | +--------+--------+--------+--------+ | Destination Address | +--------+--------+--------+--------+ | zero | PTCL | TCP Length | +--------+--------+--------+--------+ Pseudo-entête TCP/IPv4

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | | + + | | + Source Address + | | + + | | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | | + + | | + Destination Address + | | + + | | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Upper-Layer Packet Length | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Zero |Next Header| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Pseudo-entête TCP/IPv6

Plusieurs processus de niveau IP ont besoin de modifier

les adresses IP pendant le transit, et notamment les

systèmes de translation d'adresse. Dès lors, il suffit

de modifier le checksum lorsqu'un tel traitement est

effectué. Lorsque IPsec est utilisé de bout en bout,

cela aboutit inévitablement à une erreur : si le paquet

est protégé par chiffrement, il est impossible de

recalculer le checksum pour le remettre à jour; si le

paquet est protégé par authentification/intégrité,

l'altération du checksum provoquera une erreur de

vérification par IPsec. Ce sujet est particulièrement

complexe, puisque de nombreux processus interviennent :

NAT, AH ou ESP, TCP, mais aussi IKE (comment négocier

un AS à travers un NAT ?), etc.

TCP est un protocole connecté. L'établissement des

connexions et leur libération se fait sous la forme de

paquets IP dont le contenu peut être déterminé très

facilement (

SYN,SYN/ACK,RST...).

Cette situation permet une attaque par séquences connues

pour casser les clés de session utilisées par IPsec (cf.

§2.2 p15 de [ADP99]).

Les traitements opérés au sein du réseau peuvent

provoquer des pertes de paquets ou des ralentissements.

Dans certains cas, les timers qui assurent les

déblocages des états de l'automate de TCP peuvent

arriver à expiration (ce qui déclenche généralement un

call-back de traitement d'erreur pour l'application ou

provoque un

SIG_SEGFAULT suivi d'un

coredump). IPsec s'en tire en général

relativement bien à ce niveau : les précautions prisent

dans la conception des systèmes afin de lutter contre

le déni de service font que les temps de traitement

sont limités (limitation de la fragmentation, file

d'attente d'exposants pré-calculés, etc.). Cependant, en

cas de forte charge, des latences importantes restent

probables. Prenons pour exemple le cas d'un passerelle

de sécurité qui redémarre. Les connexions TCP avec les

``peers'' (autres passerelles ou télétravailleurs) ont

été rompues brusquement et doivent donc être

re-établies. Il en résulte tout un ensemble de

SYN TCP, lesquels déclenchent des négociations

d'associations de sécurité, lesquelles sont

consommatrices en échanges, calculs et mémoires. La

passerelle étant chargée, les associations de sécurité

peuvent ne pas être établies avant la fin de l'attente

par TCP du SYN/ACK. Il s'agit plus d'une gêne

occasionnée à l'utilisateur que d'un inconvénient

majeur dans la plupart des cas. Cependant,

l'utilisateur doit comprendre ce qui se passe et savoir

qu'il peut relancer la connexion sans souci une fois

l'AS établie. Une solution simple pour éviter ces

désagréments est d'augmenter les temps d'attente.

Enfin, TCP requiert pour un fonctionnement optimal un

acheminement correct des messages ICMP. Par exemple,

une application peut gérer de deux façons différentes

la reprise sur erreur dans le cas de la réception d'un

message

DESTINATION_UNREACHABLE d'une part, ou

dans le cas de l'expiration d'un timer d'autre part. La

distinction entre PORT_UNREACHABLE et

HOST_UNREACHABLE constitue aussi une information

riche pour l'application. Par ailleurs, une

implémentation de TCP peut gérer les informations

issues de la notification explicite de congestion (ECN;

voir plus haut). Lorsque, en cas d'erreur, TCP attend

un message ICMP qu'il ne recevra pas (parce qu'il est

filtré par IPsec ou par un firewall), il peut rester

bloqué en attente jusqu'à l'expiration du timer. Une

solution simple pour éviter ces désagréments est de

réduire les temps d'attente.

On notera que les deux solutions simples

sus-mentionnées sont antagonistes (augmentation

vs réduction des timers TCP).

L'analyse précédente effectuée sur TCP nous amène à

faire une brève digression sur UDP. En effet,

l'entête UDP contient aussi un checksum, construit de

la même façon que pour TCP : cf. §2,§3 de

[Pos80].

En réalité, si ce checksum contient une information

intéressante, sa prise en compte demeure de la

responsabilité de l'application s'appuyant sur UDP.

Le RFC précise à ce niveau qu'un checksum de

0x00 est associé à une signification

particulière : ``debug'' ou « l'application supérieure ne

s'intéresse pas au checksum ».

Afin d'en savoir plus, j'ai procédé à une observation

de divers paquets UDP sur le réseau. Le checksum

inclus dans les paquets est systématiquement non nul.

Cependant, les valeurs des checksums ne se sont pas

toujours révélées correctes dans certaines requêtes

DNS (

Standard_Query_PTR). Cela n'a pas empêché

le serveur de noms de répondre correctement à ces

requêtes. On peut donc conclure directement que

certaines implémentations ne

prennent pas en compte la vérification du checksum.

Il est à craindre que de très rares protocoles ou de

rares implémentations de protocoles connus fassent

cette vérification, auquel cas une incompatibilité

NAT/IPsec/checksum_UDP est à craindre.

Je n'ai pas connaissance de l'existence de tels

protocoles ou implémentations.

IPsec et les protocoles de résolutions d'adresses

ARP permet d'associer des adresses IP et des interfaces

réseau. Considérons un exemple simple :

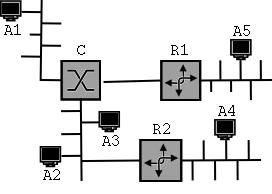

Le schéma ci-dessus représente un ensemble de réseaux

ethernet interconnectés. A1, A2 et A3 appartiennent

au même sous-réseau IP (pas de VLAN ethernet).

Dans le cas où A1 veut discuter avec A2, A1 doit

connaître l'adresse ethernet de A2, sinon le commutateur

C ne sera pas en mesure d'acheminer les trames ethernet

de A1 vers A2.

A2 et A3 sont sur un ethernet partagé. En conséquence de

quoi, A3 reçoit systématiquement tout le trafic issu de

A2, même celui qui ne lui est pas destiné. Il pourrait alors

différencier les paquets qui lui sont destinés par

l'adresse IP destination. Il n'est donc pas nécessaire,

en théorie, que A2 connaisse l'adresse MAC de A3 pour

lui envoyer des trames; en réalité, pour des raisons de

simplicité, et parce que A2 ne sait pas a priori si A3

est sur le même ethernet partagé ou si il est accessible

via un commutateur, A2 cherchera tout d'abord l'adresse

MAC de A3, et A3 n'acceptera (dans le cadre d'une

utilisation normale) que les trames destinées à sa

propre adresse MAC). Il est intéressant de noter un

effet de bord

de ce scénario : dans certains systèmes

d'exploitation, lorsqu'une carte

ethernet est passée en mode d'écoute

(promiscuous - réception de

toutes les trames), la couche IP traite à son habitude

les paquets pour lesquels l'adresse IP destination

correspond à la machine locale. On peut donc repérer les

espions utilisant de tels systèmes : si par exemple A2 a

des doutes sur l'honnêteté de A3, il peut envoyer un

message

ICMP_ECHO (ping) avec pour destination

ethernet l'adresse MAC de A1, et pour destination IP

celle de A3. Si A3 répond (ICMP_ECHO_REPLY), cela

prouve bien qu'il espionnait le trafic.

Si A2 désire envoyer un paquet IP à A4, la couche IP de

A2 l'informe qu'il doit envoyer les trames ethernet au

routeur R2. On est donc ramené au cas précédent : A2

contacte un système sur l'ethernet partagé, et pourrait

donc le faire sans connaître l'adresse MAC de ce

système. R2, en recevant un paquet qui n'est pas adressé

à une machine du sous-réseau IP auquel appartiennent A1,

A2 et A3, peut prendre la décision de l'acheminer.

Cependant, cette situation devient complexe si deux

routeurs sont sur le même ethernet partagé. Il est alors

préférable que les stations s'adressent explicitement à

un routeur, via son adresse MAC.

Lorsque A1 cherche à contacter A5, sa configuration IP

l'informe que la passerelle est R1. A1 et R1 sont

séparés par un commutateur, par conséquent, comme

lorsque A1 contacte A3, la connaissance de l'adresse MAC

destination est nécessaire.

ARP permet de retrouver l'adresse de couche liaison de

données d'une machine à partir de son adresse réseau. Dans

l'exemple précédent, il s'agit d'obtenir l'adresse MAC à

partir de l'adresse IP. Sur ethernet, un broadcast

ethernet est effectué, et la machine qui reconnaît son

adresse IP répond en envoyant son adresse MAC à

l'émetteur (le broadcast ethernet est relayé par les

commutateurs). Dans d'autres types de réseau (les

réseaux NBMA), un serveur ARP reçoit les requêtes et y

répond.

ARP ne s'appuie pas sur IP et n'a pas d'interaction

directe avec IPsec. Par ailleurs, ARP ne peut pas être

sécurisé avec IPsec non plus.

Dès lors, on peut en tirer les enseignements suivants :

ARP autorise deux types d'attaques :

Usurper une identité n'est possible que sur un même

réseau IP. Dès lors, pour se faire passer pour quelqu'un

d'autre, l'attaquant forge des réponses ARP associant

sa propre adresse MAC à l'adresse IP du destinataire

usurpé.

Si les hôtes trompés utilisent directement IPsec localement

(sans passer par une passerelle), les conséquences de

l'attaque peuvent être réduites. Pour cela, il est

nécessaire que les hôtes disposent - avant toute

négociation - de moyens cryptographiques

pour s'authentifier mutuellement, par exemple:

Si l'hôte trompé utilise IPsec via une passerelle de

sécurité, alors les attaques par ARP peuvent

fonctionner. L'attaquant peut par exemple se faire

passer pour la passerelle auprès de l'hôte et pour

l'hôte auprès de la passerelle. La communication hôte -

passerelle n'étant pas sécurisée, l'attaquant a les

pleins pouvoirs sur le trafic issu ou à destination de

l'hôte. Pour éviter cela, il faut garantir les

associations (adresse IP, adresse MAC), ou sécuriser les

communications entre les hôtes et la passerelle, via

IPsec en mode tunnel par exemple; l'intérêt de la

passerelle est alors de séparer les associations de

sécurité locales de celles avec les systèmes étrangers

et de forcer l'application des politiques de sécurité.

Les attaques par ARP se faisant sur le réseau local,

elles sont souvent sous-estimées par les

administrateurs, qui considèrent que le réseau local est

« de confiance ». D'après le CLUSIF (cf. p25

de

[Clu01]), les incidents locaux constituent

cependant une part non négligeable des sinistres

informatiques. Par ailleurs, une machine corrompue par un

attaquant extérieur peut lui permettre d'enchaîner sur

des attaques locales via ARP.

Dans un contexte IPv6, ARP n'existe plus. On peut alors

imaginer de nombreuses solutions. Par exemple, si les

adresses IPv6 sont construites à partir de l'adresse

MAC, la connaissance de l'adresse physique est un

corollaire de celle de l'adresse réseau. En revanche,

connaître l'adresse réseau de son correspondant devient

plus difficile; cela augmente le travail du DNS. Si les

adresses IPv6 sont construites de façon arbitraire, les

hôtes peuvent connaître l'adresse physique des routeurs

via les

Router_Advertisement, et peuvent

découvrir leurs adresses respectives par le mécanisme

de Neighbor_Discovery. Cependant, ces techniques

ont leurs propres inconvénients en matière de sécurité

(nécessité d'avoir des groupes multicasts sécurisés,

d'authentifier les avertissements des routeurs, etc.).

Ces sujets constituent des pôles de recherche en cours

de défrichage, et aucun standard n'émergera avant

au moins un an ou deux.

Pour saisir comment DNS peut compromettre IPsec, il faut

dans un premier temps décrire les vulnérabilités du DNS.

Ces descriptions sont issues d'un rapport de l'ISP BGP &

DNS Working Group (

[Isp02]), rédigé dans

le cadre du ``National Security Telecommunications

Advisory Committee'' (créé par R. Reagan en 1982). Pour

des descriptions plus précises au niveau des

réalisations pratiques, se reporter à [AA02].

Vulnérabilités du DNS :

La mise en oeuvre d'IPsec peut provoquer un excès de

confiance que les faiblesses du DNS permettent à un

attaquant d'exploiter.

Tout d'abord, le DNS est indispensable au fonctionnement

du réseau. On pourrait imaginer des systèmes de très

haute sécurité dans lesquels les utilisateurs seraient

forcés de mémoriser des adresses réseau, mais dans un

monde de cryptographie omniprésente, cela n'a pas lieu

d'être, les mécanismes d'authentification étant là pour

répondre aux problèmes d'usurpation de nom(s). Avec

les perspectives d'évolution d'IP, et notamment la

mobilité et les systèmes d'adressage d'IPv6, la correspondance

nom - adresse IP perd de sa rigidité. Par conséquent, le

nom DNS demeure la solution la plus viable pour assurer

la disponibilité des services. Bien que doté d'une

structure arborescente et d'une autorité de gestion (le

NIC), le DNS n'est absolument pas sûr, et le pouvoir n'y

est pas centralisé. Aux extrêmes, il est possible de

trouver certains DNS qui rejettent totalement le NIC et

donnent leur propre vision de l'arborescence mondiale,

avec les risques que cela implique dans les

communications entre machines utilisant deux arbres DNS

différents et s'échangeant des noms (par exemple des

mails ou des URLs). Des solutions de sécurité pour le

DNS existent (DNSsec,

[Eas99]), mais leurs

besoins en termes de performances sont très importants,

de par l'usage de la cryptographie pour authentifier

des requêtes (pour éviter le rejeu, confirmer aussi

l'absence d'une entrée dans le DNS,

etc.). En conclusion, DNS est indispensable et ne sera

pas sûr avant longtemps.

Cela a des implications directe sur l'utilisation

d'IPsec, puisque les utilisateurs auront besoin du DNS

pour faire l'association entre un service et une

machine. Dès lors, cela implique que IPsec doit disposer

de règles de filtrage appropriées pour le DNS. Il est

évidemment hors de question de bloquer le DNS, il reste

donc la possibilité de protéger DNS par IPsec ou de le

laisser passer « en clair ». Protéger DNS par IPsec n'a

d'efficacité que si les correspondants sont tous les

deux décrits de façon correcte dans le même DNS avec

lequel s'établit la résolution de nom protégée, ou si

leurs descriptions sont accessibles dans des DNS qui

appartiennent à un même réseau de confiance (PKI ou

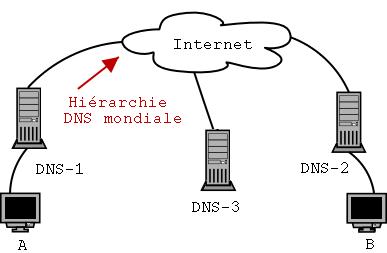

PGP). Par souci de clarté, considérons le schéma

suivant :

DNS-1 contient la description de A et DNS-2

contient celle de B, les liaisons A <-> DNS-1 et B

<-> DNS-2 sont protégées par IPsec. Si un

utilisateur de A cherche à contacter B par son nom, A

demandera à DNS-1 l'adresse de B. A partir de là,

plusieurs possibilités se présentent :

Considérons maintenant quelques scénarios d'attaque :

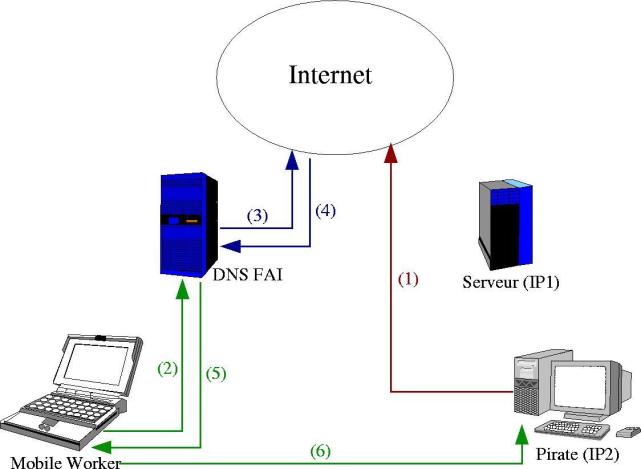

Dans ce scénario, un attaquant usurpe l'identité DNS

d'un serveur. Pour ce faire, il corrompt les données

d'un serveur DNS sur Internet (1), en profitant d'un

faux transfert de zone, en effectuant une fausse

réponse, une mise à jour dynamique, etc. Il associe le

nom du serveur à son adresse (IP2). Par la suite,

un télétravailleur désire se connecter

au serveur. Son application est un simple browser, et

il saisit l'URL du serveur, par son nom. En temps

normal, une fois l'adresse IP (IP1) du serveur

récupérée, la pile IPsec locale

observe qu'une entrée existe dans la base des politiques

de sécurité pour l'adresse IP destination (IP1) et

déclenche donc IKE pour établir une association de

sécurité avec le serveur.

Sauf qu'ici, la résolution DNS renvoie une

fausse réponse : le client demande l'adresse IP du

serveur au DNS du FAI (2), qui fait remonter la

requête (3) jusqu'à un DNS qui lui fournit la réponse

forgée par l'attaquant. L'information est alors

redescendue (4) jusqu'au client (5). L'adresse IP2 n'est

pas listée dans le SPD, donc IKE n'établit pas

d'association de sécurité, et la politique par défaut

s'applique (acheminement en clair ou rejet du paquet).

Il y a donc soit détournement de connexion, soit déni de

service. Pour éviter ces soucis, il est possible :

Dans ce scénario, un utilisateur cherche à contacter un

serveur depuis son réseau d'entreprise. Le serveur peut

appartenir à un réseau protégé par une passerelle de

sécurité ou disposer lui-même d'IPsec.

De la même manière que précédemment, l'utilisateur

rentre l'URL du serveur dans un browser. Normalement, la

passerelle de sécurité, en voyant partir la requête http

à destination du serveur doit la faire transiter dans un

tunnel IPsec. Cependant, le pirate a empoisonné un cache

DNS ou envoyé une mauvaise réponse à un

DNS_Query. Lorsque l'utilisateur déclenche la

résolution de nom (2), le DNS interne interroge le DNS

du provider en passant sans dommage par la passerelle de

sécurité (3). Le DNS du provider récupère depuis

Internet l'information corrompue par le pirate (4)(5),

et la fait parvenir au DNS interne (6), qui renvoie au

client (7). Le client envoie alors ses paquets http à

la mauvaise adresse, et comme la passerelle de sécurité

n'a pas de politique de sécurité particulière pour cette

adresse, le traitement par défaut est effectué : rejet ou

acheminement sans protection. Bien souvent, il s'agira

d'acheminement sans protection (8), et le pirate mettra en

place un faux serveur web lui permettant de duper

l'utilisateur. Ce dernier peut ne se rendre compte de

rien, sauf s'il remarque que la machine avec laquelle il

communique n'a pas la bonne adresse IP ou que la

connexion s'est établie trop vite (i.e. il n'y a pas eu

le ralentissement caractéristique dû aux constructions

des associations de sécurité, mais ce ralentissement

peut aussi être simulé par le pirate !).

Les solutions à mettre en oeuvre sont similaires

à celles présentées dans le scénario précédent.

Dans les scénarios 1 et 2, l'étape de protection par

IPsec est évincée par l'attaquant par une attaque sur le

DNS. Dans le scénario suivant, IPsec est effectivement

mis en oeuvre, mais détourné au profit du pirate.

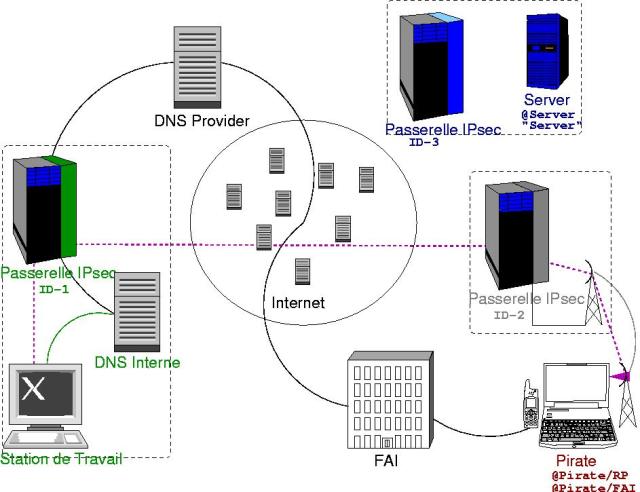

Dans ce scénario, trois réseaux interviennent. La

passerelle de sécurité du client (ID-1) est capable

d'authentifier les passerelles de sécurité des deux

autres réseaux (ID-2 et ID-3), parce qu'elle connaît

leurs clefs publiques ou parce qu'elle partage un

secret avec elles. Respectivement, les passerelles des

autres réseaux sont capables d'authentifier ID-1. En

revanche, les passerelles ID-2 et ID-3 peuvent ne pas

se connaître, appartenir à des entreprises différentes,

voire concurrentes.

Le pirate a réussi à accéder au réseau dans lequel se

trouve la passerelle ID-2 grâce à la portée trop

importante du réseau wireless (cf. ``Conducting

the Site Survey'', p39,

[AS02]). Il

dispose d'une adresse, @pirate/RP, dans ce réseau

privé, et d'une autre adresse, @pirate/FAI, sur

le réseau d'un fournisseur d'accès internet auquel il

accède par GSM (il existe des moyens plus discrets pour

obtenir le même résultat, dont il ne sera pas question

ici pour des raisons de simplicité). Eventuellement, le

pirate peut agir de concert avec un autre pirate.

En dehors des requêtes DNS depuis les serveurs DNS

internes, tout trafic interne à destination d'un site

inconnu est rejeté au niveau de la passerelle. Les

échanges sont donc authentifiés, chiffrés, etc.,

systématiquement, et aucune discussion n'est engagée

avec des systèmes inconnus autres que les DNS des

providers.

Le pirate (ou un de ses complices), empoisonne un cache

DNS judicieusement choisi (DNS du FAI, ou d'un

domaine intervenant dans la résolution), et provoque

l'association du nom

serveur à

l'adresse @pirate/RP.

Lorsque la station de travail tente de se connecter au

serveur, une résolution DNS est faite (Station de

travail <-> DNS interne <-> DNS provider

<-> DNS d'Internet <-> DNS empoisonné), qui

retourne la mauvaise adresse IP.

Le client envoie alors ces paquets à destination de

@pirate/RP. La passerelle de sécurité ID-1

reconnaît l'adresse comme appartenant au réseau dans

lequel se trouve ID-2, et établit une association de

sécurité avec ID-2. Les paquets à destination du

serveur, qui auraient dû passer par ID-3 sont ainsi

amenés à passer par ID-2. ID-2 les décapsule et les

envoie au pirate. IPsec a donc été détourné de son

objectif initial et a protégé une communication qui

était illicite !

On pourrait simplifier le scénario en supposant que le

pirate est un utilisateur régulier du réseau protégé par

ID-2 et procède à cette attaque pour obtenir des

informations sur son concurrent (protégé par ID-3) en

trompant son fournisseur ou son acheteur.

Dans tous ces scénarios, ce n'est pas tant les

faiblesses d'IPsec qui sont en cause que celles du DNS

ou l'ignorance des utilisateurs qui ont tendance à

associer de façon rigide adresse IP, nom DNS, et

identité pour IKE. Comme souvent, c'est le maillon le

plus faible qui est exploité. Etablir ses propres DNS

et limiter la confiance dans les DNS

non authentifiables constitue une pratique raisonnable

pour la sécurité, bien que peu dynamique pour le service

rendu.

IPsec et la Translation d'Adresse (NAT)

Afin de remplir les objectifs énoncés ci-dessus, les

implémentations classiques de translateurs d'adresses

peuvent mettre en oeuvre deux types de solution :

[SE01], de très nombreux dispositifs NAT sont

capables d'utiliser les deux techniques précédentes,

i.e. d'opérer dans un premier temps en ``Basic NAT'',

puis de passer en ``NAPT'' quand les adresses publiques

viennent à manquer. Il existe par ailleurs d'autres

pratiques pour le NAT, mais ces dernières sont plus

rares (le lecteur en trouvera une liste non exhaustive

avec description au §4 de [SH99]).

De part l'isolation qu'il instaure entre réseau interne

et réseau externe, le NAT est considéré par certains

comme un dispositif de sécurité. En effet, en l'absence

de définition de liaison statique entre des coordonnées

(adresse pour le ``Basic NAT'' ou couple (adresse, port)

pour ``NAPT'') externes et internes, un système

extérieur n'a pas le droit d'établir une connexion avec

un système interne (les connexions issues de

l'extérieur sont interdites). Seules les sessions

établies depuis l'intérieur sont alors autorisées.

Cependant, le premier usage des translateurs est de

répondre au manque d'adresse IPv4, les avantages en

terme de sécurité constituent plutôt un effet

secondaire dont il faut connaître les limitations.

Malheureusement, on a pu constater dans les fiches

techniques de certains constructeurs (U.S. Robotics et

surtout BeWAN Systems) que le NAT est listé dans les

dispositifs de sécurité (avec le pare-feux, la zone

démilitarisée, IPsec et le verrouillage horaire) et non

dans les fonctionnalités de connectivé (où l'on trouve

DynDNS et DHCP).

Quelques problématiques de sécurité liées à

l'utilisation du NAT sont les suivantes :

Le §2.1 de

[SE01] souligne que l'utilisation

du NAT n'affecte en rien le fonctionnement des deux

réseaux (privé et public), à condition bien sûr que NAT

puisse effectuer ses opérations. Notamment, NAT

n'affecte en rien le routage.

Par conséquent, il est possible d'utiliser IPsec dans

n'importe lequel des deux réseaux, mais pas entre les

deux (voir partie suivante).

On trouve ainsi sur le marché des dispositifs NAT &

VPN, et ces dispositifs constituent de bonnes solutions

de connectivité SOHO (Satellite Office - Home Office).

En réception, les paquets sont traités tout d'abord par

IPsec, puis par NAT, et sont enfin acheminés vers l'hôte

interne. En émission, le NAT effectue la translation,

puis fournit le paquet à IPsec avant émission sur le

réseau public.

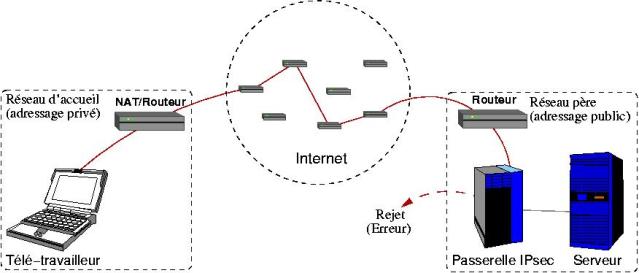

L'utilisation du NAT à l'issu de l'application d'une

protection par IPsec est fatale. Notamment, un scénario

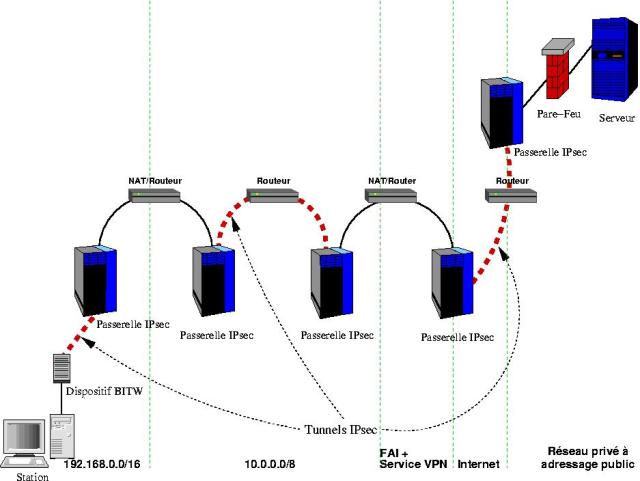

aussi simple que le suivant ne pourra fonctionner :

De même, les utilisateurs mobiles se connectant depuis un aéroport ou un hôtel ont de fortes chances d'être derrière un translateur (et dans ces exemples, la sécurité n'est absolument pas facultative). Enfin, même les Fournisseurs d'Accès Internet commencent à manquer d'adresses publiques et utilisent d'ores et déjà des translateurs d'adresse sur le terrain (Wanadoo et Oléane).

Des causes diverses participent à cet échec.

Si on

considère l'utilisation de AH (en mode transport ou en

mode tunnel), les opérations effectuées par le NAT

- modification des adresses source et destination, et

éventuellement des identifiants de niveau transport -

compromettent l'intégrité du paquet, en conséquence de

quoi IPsec le rejettera.

Si on considère l'utilisation de

ESP, les données protégées sont chiffrées et/ou

authentifiées. Cela implique qu'une modification de ces

données fera échouer IPsec. Or, les protocoles de

transport les plus utilisés incorporent une somme

de contrôle qui dépend des adresses source et

destination : UDP

[Pos80], TCP [Pos81-2] et SCTP

[SCTP00] font parti de ces protocoles.

Les opérations effectuées par le NAT requièrent donc la

modification des sommes de contrôle de ces protocoles.

Cette contrainte est allégée pour UDP, pour lequel une

somme de contrôle nulle est suffisante (cf. [Bra89] et voir plus haut :``IPsec et la

Couche Transport'') : les différentes

implémentations d'UDP recevant cette valeur doivent

ignorer la vérification de la somme de contrôle.

Les parties suivantes viennent compléter avec force de

détails les remarques précédentes. Elles s'appuient sur

le document

[AD02] du 18 août 2002 dont

l'objectif est justement le recensement des

incompatibilités entre IPsec et le NAT.

Ces incompatibilités sont inhérentes au principe

de fonctionnement de NA(P)T.

Ces incompatibilités sont le fait

d'implémentations maladroites mais

malheureusement très répandues. On ne devrait

plus les rencontrer dans les implémentations

futures.

Très peu de dispositifs NAPT répondent

correctement aux problèmes de fragmentation

présentés ci-avant.

Certaines implémentations mettent en place des

mécanismes sensés aider le passage de certains

protocoles. Ces mécanismes ont cependant des

inconvénients assez lourds.

Les drafts

[HSSVD02] et [KHSV02]

apportent depuis peu une solution aux problèmes causés

par les NATs. Comme mentionné plus haut, le trafic UDP

sur IPv4 a des affinités avec NAT, notamment parce que

le calcul de la somme de contrôle est facultatif. Il

s'agit d'ailleurs du protocole de transport qui cause

le moins d'incompatibilités avec NAT. Les

contraintes énoncées par le draft des ``requirements''

([AD02]) précisent qu'une solution ne doit pas

impliquer des modifications dans le réseau, i.e. sur les

routeurs ou les dispositifs NAT. En conséquence de quoi,

la construction d'un tunnel UDP semble toute indiquée.

D'emblée, AH est exclu, de part la portée de son

contrôle d'intégrité, qui est trop grande. ESP Tunnel

et ESP Transport sont supportés explicitement par le

draft. Dans le cas de ESP Transport, c'est le support de

L2TP/IPsec (

[PADZB01]) qui est visé, puisque

cette technologie va connaître une diffusion importante

(au sein des systèmes d'exploitation et des routeurs),

et parce que Microsoft et Cisco sont des acteurs

important dans les travaux concernant l'interopérabilité

de NAT et de IPsec.

Le principe de ce tunnel UDP

[HSSVD02] est

relativement simple : Les

partenaires de l'association de sécurité communiquent

via le port UDP 4500, et des ports dynamiques sont

alloués sur le NAT. Les paquets UDP encapsulent tout le

trafic IPsec :

Cette solution implique cependant de nombreuses

précautions. Ainsi, en mode tunnel, une politique doit

être mise en place afin de ne pas avoir d'incohérence

d'adresses, par exemple entre deux réseaux privés

utilisant tous les deux le sous-réseau 10.0.0.0/8. Dans

ce cas, on peut envisager d'assigner au partenaire une

adresse, ou on peut effectuer du ``Basic NAT''. En mode

transport, c'est le calcul des sommes de contrôle (pour

TCP, etc.) qui requiert le même type de mesure.

Enfin, d'incontournables brèches de sécurité se

révèlent :

Pour repérer la présence d'un ou plusieurs NAT et pour

déterminer si le partenaire supporte la traversée du NAT

pour IPsec,

[KHSV02] propose plusieurs ajouts

à IKE :

Ces ajustements sur le comportement de IKE introduisent

aussi quelques nouvelles failles de sécurité :

Les difficultés posées par le NAT semblent en passe

d'être résolues. Bien que les besoins présentés dans

[AD02] soient cohérents, il est regrettable

que l'utilisation conjointe du NAT et d'IPsec soit

présentée dans ce draft comme un mécanisme de transition

avant que le réseau ne passe totalement à IPv6. Cette

phase de transition risque d'avoir une durée non

négligeable, et il est probable que le réseau IPv4

existera toujours en parallèle.

Conclusion

Les incompatibilités présentées dans ce rapport témoignent pour

la mise en application de pratiques de sécurité plus raisonnées :

tenter de sécuriser un protocole tel que IP après son déploiement

à grande échelle rend impossible l'éradication de ses tumeurs.

L'explosion des nouveaux protocoles et mécanismes en coeur de

réseau n'allège pas non plus la pression sur IPsec. Peut-être

qu'une opportunité de saisir la bride dès le départ se présente

avec IPv6 ?

Coordonnées des auteurs

Jean-Jacques Puig Doctorant Mail :

Site Web :

Organisation : I.N.T Adresse : Jean-Jacques Puig, Pièce A109, Département Logiciels-Réseaux (LoR), Institut National des Télécoms (INT), 9 Rue Charles Fourier, 91011 Evry Cédex Téléphone : 01.60.76.44.65 Fax : 01.60.76.47.11

Maryline Laurent-Maknavicius Maître de Conférence Mail :

Site Web :

Organisation : I.N.T Adresse : Maryline Laurent-Maknavicius Pièce A106-02, Département Logiciels-Réseaux (LoR), Institut National des Télécoms (INT), 9 Rue Charles Fourier, 91011 Evry Cédex Téléphone : 01.60.76.44.42 Fax : 01.60.76.47.11

Jean-Jacques - Puig Octobre 2002 Ce document est diffusé sous licence FDL 1.1 ou toute autre version ultérieure établie par la Free Software Fondation. Pour plus de renseignements, reportez-vous à http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html. |